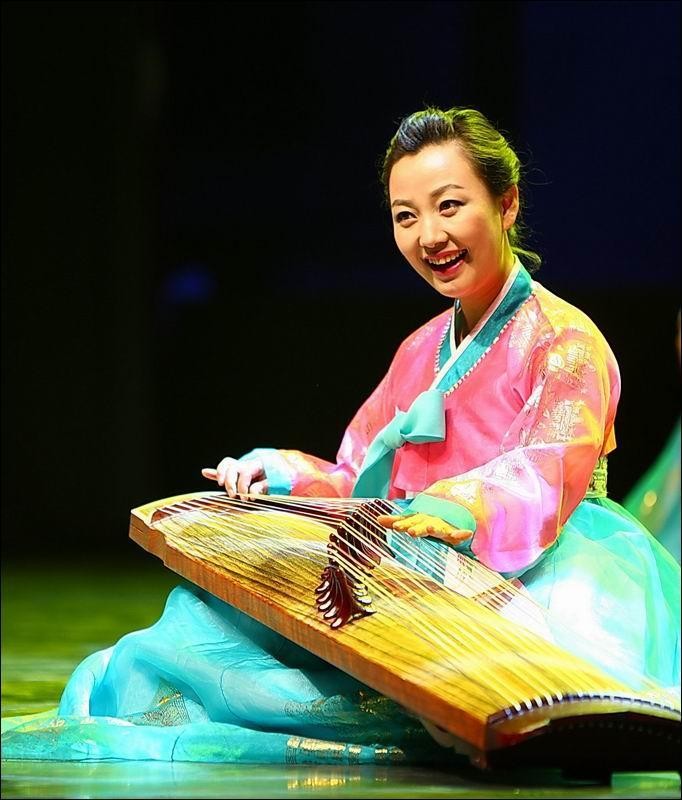

《发现非遗之美》——伽倻琴

《发现非遗之美》——伽倻琴

伽倻琴艺术,2011年经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。伽倻琴艺术,吉林省传统音乐,国家级非物质文化遗产之一。伽倻琴艺术的产生至少可以追溯到伽倻国存在至灭亡之前于勒携琴投奔新罗真兴王的年代(42—551)。到19世纪末,伽倻琴音乐达到高峰,音乐从缓慢的宫廷乐,逐渐转变为轻快而活泼的散调。伽倻琴音色柔和,琴声深沉,外形似筝。据朝鲜古籍《三国史记》记载:“伽倻琴,亦法中国乐部筝而为之。……伽倻琴虽与筝制度小异,大概似之。”

伽倻琴是朝鲜族古老的弹弦乐器,早在公元500年左右就已流行在朝鲜半岛。朝鲜古籍《三国史记》载:“伽倻琴,亦法中国乐部筝而为之……伽倻琴虽与筝制度小异,大概似之。”《新多古记》在谈到它的来历时说:“伽倻国(位于现在的庆尚南、北道)嘉实王见唐之乐器而造之。王以谓诸国方言各异,声音岂可一哉;乃命乐师省熟县人于勒造十二曲。后于勒以其国将乱,携乐器投新罗真兴王,王受之,安置国原。”这些文献记载说明,伽倻琴是仿照汉族的筝制造的。新罗朝时期,伽倻琴东传日本(日本称其为新罗琴)。在奈良东大寺的正仓院中,现在还存有一张那时制作的伽倻琴。

伽倻琴流传至今已经有1500多年的历史。古代的传统伽倻琴,有雅乐伽倻琴(又称风流伽倻琴)和俗乐伽倻琴琴(又称散伽倻琴)之分,雅乐伽倻琴稍宽大,用于演奏官廷庆典、祭祀等的所谓“正乐”;俗乐伽倻琴略窄小,均有12条丝弦,弦下施柱,一弦一柱,柱可移动,可微调琴弦。五声音阶定弦。因为没有底板,音量较小又缺乏表现力。经过若干世纪的流传和改进,朝鲜族人民吸取其他民族乐器的优点,给伽倻琴增加了底板,形成共鸣箱,创制出民族特点鲜明、性能良好的伽倻琴。

伽倻琴大致可分为“散调伽倻琴”“正乐伽倻琴”和现代用的“21弦伽倻琴”三种。“正乐伽倻琴”的琴槽通常以独木刳桐而制,没有底板,在琴的尾部有羊耳头状的装置,有12根粗细不等的丝弦,12根“人字型”的弦柱,这种琴已经十分罕见。“敬调伽倻琴”则归于现代,在外观上也做了很大的改进,主要应用于散调音乐,21弦伽倻琴则是现在常用的改良伽倻琴。

伽倻琴可以演奏双音、和弦以及简单的复调音乐,但在演奏中一般不做转调。伽倻琴有丰富的表现力,通过演奏者纯熟的手法,能表达出刚毅、柔和、喜、怒、哀、乐等不同的情感,或奏出雄壮、激昂的宏伟场而,尤其适于演奏轻快活泼的民谣等音乐作品。 弹奏者席地而坐, 将琴横于身前, 琴头放于膝上, 左手可按、推、颤、揉, 右手则可弹、滚、琵、拨, 可以用来独奏、重奏、伴奏和合奏。伽倻琴弹唱也是朝鲜族传统的民间表演形式, 是器乐与声乐结合的艺术, 表演者边弹边唱, 加以长鼓敲击节奏, 具有浓郁的民族特色。

伽倻琴艺术的主要代表作品有《伽倻琴散调》《月亮》《鸟打铃》《桔梗谣 》《丰年乐》等。 伽倻琴艺术是朝鲜族传统音乐文化的典型代表,无论是它的造型、制作材料,还是它的音质音色、音乐表现风格和演奏方法,均体现着朝鲜族人民的性格内涵,充分反映了中国朝鲜族人民生活的历史形态。

(责任编辑/姚泽民)

-

- 曾经一条街上开三家 现如今难觅踪影 网红“泡面小食堂”咋就不火了?

-

2025-08-26 07:33:01

-

- 相声界的辈分

-

2025-08-25 16:52:56

-

- 养鸡的成本与利润,算一算就知道怎么养鸡最赚钱

-

2025-08-25 16:50:41

-

- 微头条,轻量级的内容分发,分享实时动态,向世界发出你独特声音

-

2025-08-25 16:48:26

-

- 王昭君23岁时丈夫刚去世,继子就冲进帐篷一把搂住她!要娶她为妻

-

2025-08-25 16:46:11

-

- 5部限制级的日本禁播电影,看完不禁血脉紧张,尤其是最后一部

-

2025-08-25 16:43:56

-

- Kappa:昔日无比辉煌的“背靠背”,为何现在越来越少见?

-

2025-08-25 16:41:41

-

- 风云漫画第三部的剑圣龙儿,能一个人屠杀第二部的霸王龙吗?

-

2025-08-25 16:39:26

-

- 七个国庆期间值得一游的城市,历史文化、自然风光、现代都市

-

2025-08-25 16:37:11

-

- 连云港惊现20斤巨型大米鱼!渔民直呼太罕见了!

-

2025-08-25 16:34:56

-

- "演员范伟:演艺生涯四十载,零绯闻之谜"

-

2025-08-25 16:32:41

-

- 王思聪持股公司持有“九亿少女的梦”商标:商业与文化的微妙交织

-

2025-08-25 16:30:26

-

- 宋仁宗: 仁政之治的传奇皇帝

-

2025-08-25 16:28:11

-

- 什么是迷信?迷信两字到底是什么意思?现实中很多人都搞不清楚!

-

2025-08-25 16:25:56

-

- 德州市泉城欧乐堡梦幻世界景区,项目齐全科技含量高大型游乐园

-

2025-08-25 16:23:41

-

- 中国男足个人年薪高达1000万,超过女足整支队伍的年薪总额

-

2025-08-25 16:21:26

-

- 手机系统更新4大好处,5大坏处,这种情况最好不要更新。

-

2025-08-25 16:19:11

-

- 三条高铁将汇集,彰显鹤城无限魅力

-

2025-08-25 16:16:56

-

- 加拿大毒贩:十五年太久,我只争朝夕!求中国赶紧判我死刑

-

2025-08-25 16:14:41

-

- 还记得步步高点读机广告的小女孩吗?她现在长这样!

-

2025-08-25 16:12:26

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推 西藏四大圣湖是哪几个 西藏的三大圣湖是哪些

西藏四大圣湖是哪几个 西藏的三大圣湖是哪些