虎年即将来临,“虎”字的演变过程及写法?

虎年即将来临,“虎”字的演变过程及写法?

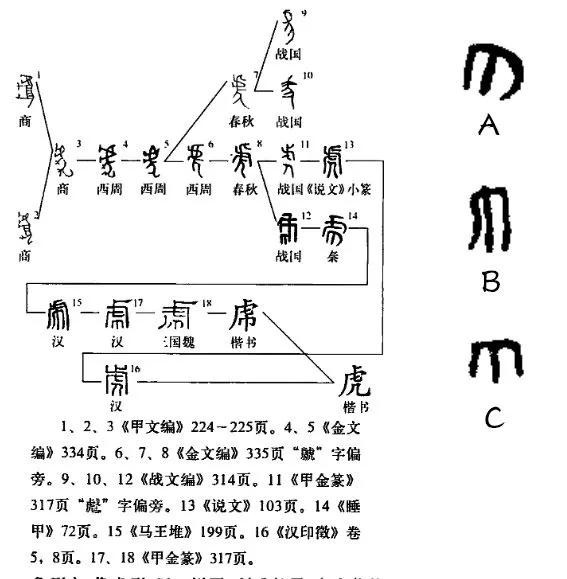

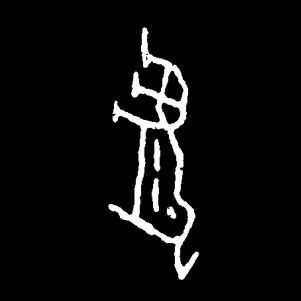

“虎”字始见于商代。殷商后期,已经有了一些很省简的写法。

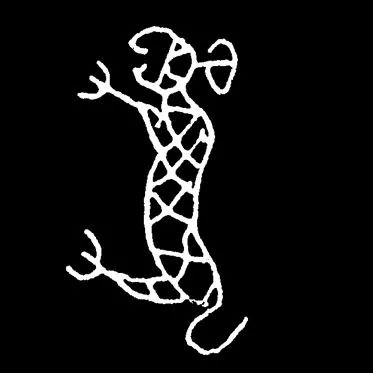

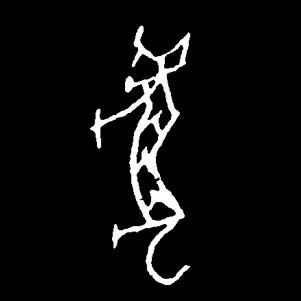

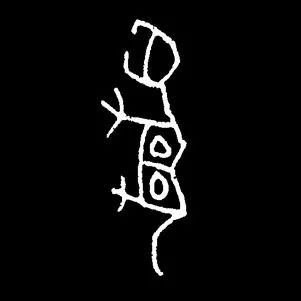

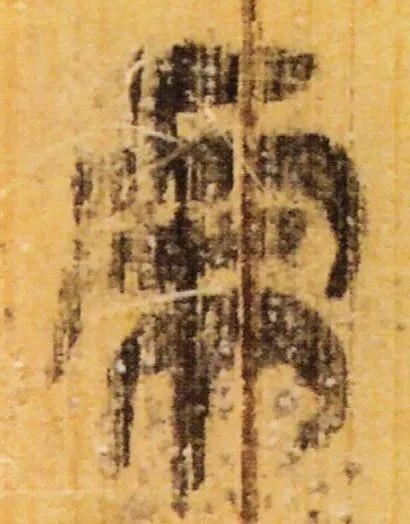

甲骨文的“虎”字简直就是一幅虎的左侧视图, 是对动物虎的形象的整体描画。其实,这个字应该是来源于图画,与新石器时代的阴山岩画上的虎的样子十分相似,对比中可以明显地看出其传承的关系。

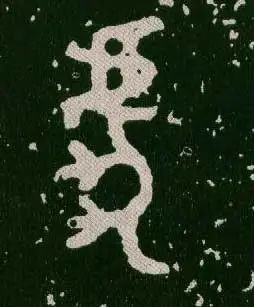

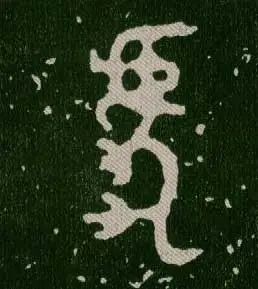

金文中的“虎”字最初依然保持着虎的整体形态。例如:陕西法门寺西周青铜器虎簋铭文中的“虎”字就与甲骨文中的“虎”字十分相似。后来的金文的“虎”字就突出了虎牙虎爪。因为先民在狩猎的生活中已经认识到老虎的威力和特点主要表现在爪子和牙齿之上。所以“虎”字就突出了虎的这两个特点。文字毕竟不是图画,字形设计创意中,并不能总是将“爪”“牙”两端兼顾周到,于是,“虎”字在后来的发展演变中,呈现在我们眼前的常常是突出“爪”“牙”两者中之一的构形。

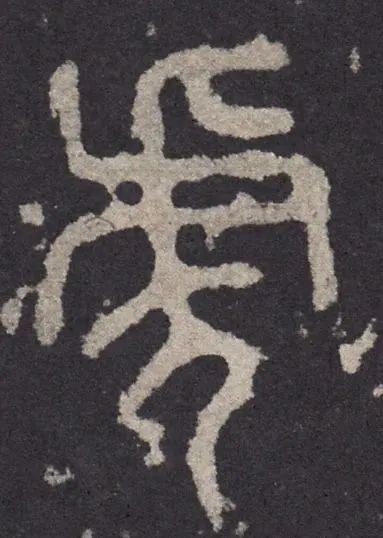

如金文中有的“虎”字,将虎的爪子做了极尽夸张的描摹,另一些金文中的“虎”字只注重了老虎牙齿的呈现。而秦简中的“虎”,着重了对老虎“爪”描绘,楚简中的“虎”,则明显偏重于老虎“牙”的凸现。

由隶书演变为楷书后,“虎”字不但保持了虎的“牙”,而且继承了甲骨文中“虎”字的虎的腿部和尾巴的构型,使得整个字的构形更加的完美:最上面的“丨”和“一”是虎的耳朵,“ 乛 ”是虎的上腭和牙,“丿”是虎身,“七”是舌头、下腭和牙,“几”中的“丿”是虎腿,“横折弯勾”则是虎的臀部和尾巴,构成一幅完美的回首长啸上山猛虎的左侧视图。

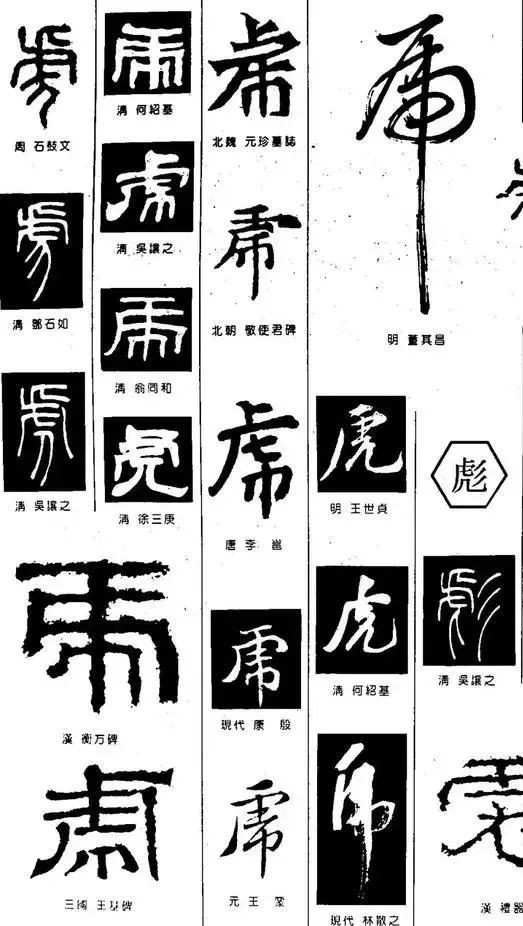

虎年即将到来,这里我们从历代碑帖中撷取一些“虎”字,请大家欣赏。

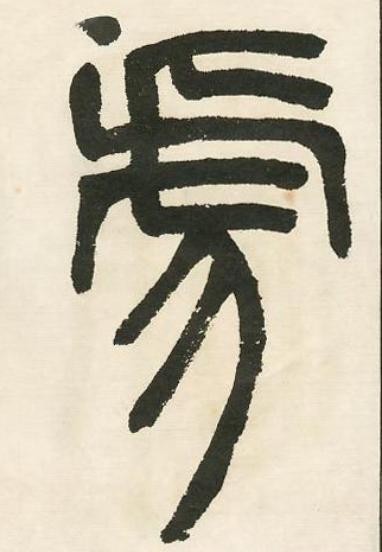

甲骨文

殷墟甲骨文字

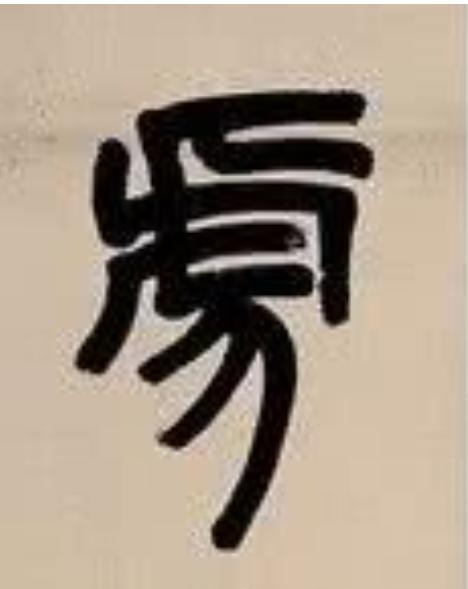

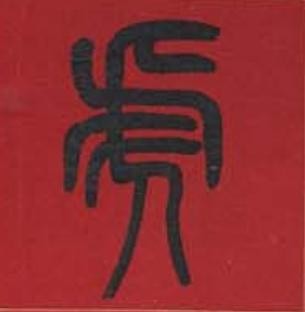

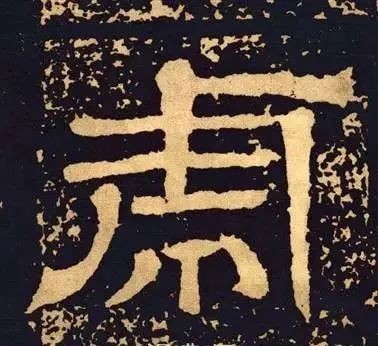

大篆

《毛公鼎》

《散氏盘》

《石鼓文》

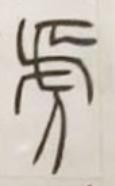

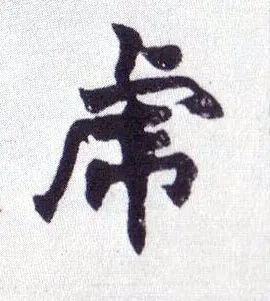

小篆

清 邓石如《四体字帖》

清 邓石如《篆书四言联》

清 吴让之

清 吴昌硕

近现代 王福庵《说文部首》

隶书

《睡虎地秦简 》

《额济纳居延前汉简》三国

三国《王基碑》

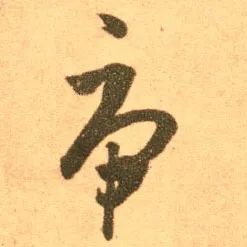

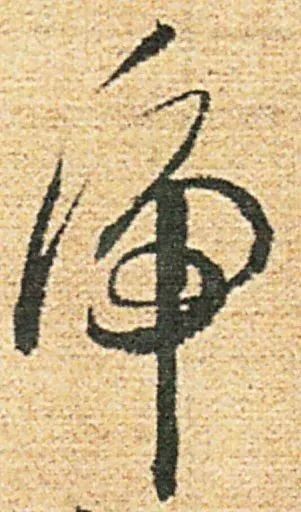

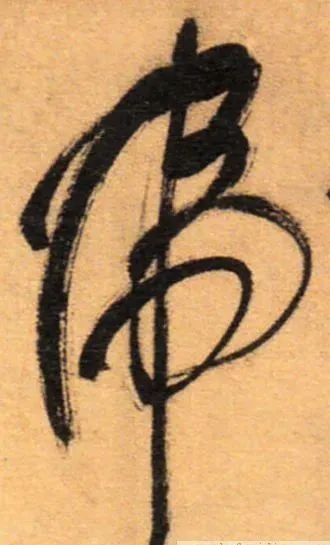

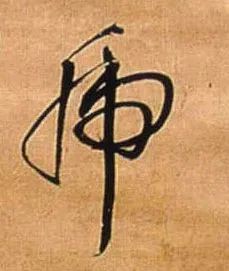

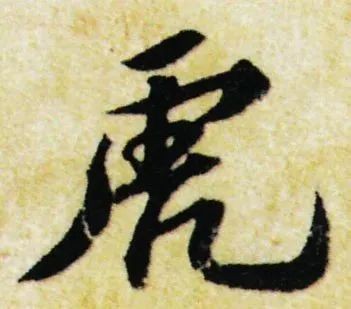

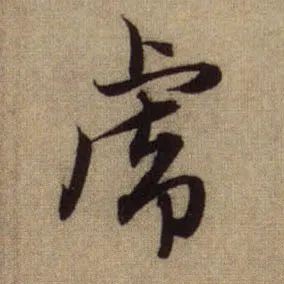

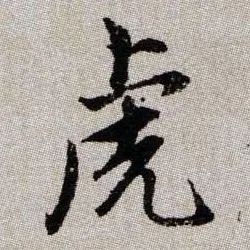

草书

东晋 王羲之《长风帖》

宋 黄庭坚《李白忆旧游诗卷》

宋 赵构 《后赤壁赋》

元 邓文原《急就章》

元 康里巎巎《述笔法记卷》

元 鲜于枢《草书杜甫魏将军歌诗》

明 祝允明《岳阳楼记》

明 徐渭

明 董其昌

明 董其昌

明 张瑞图

明 王铎

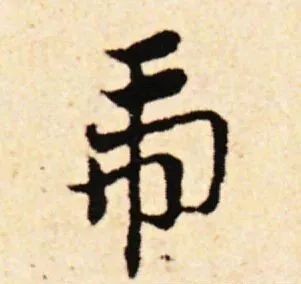

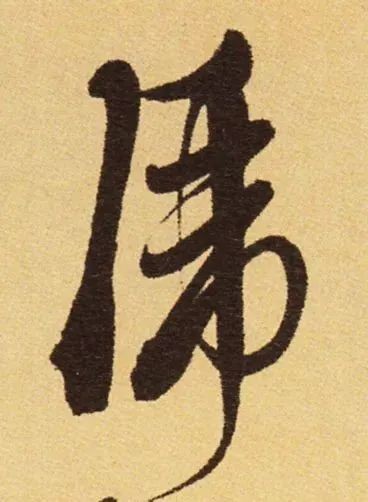

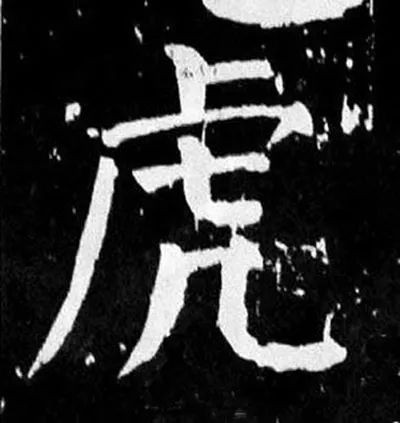

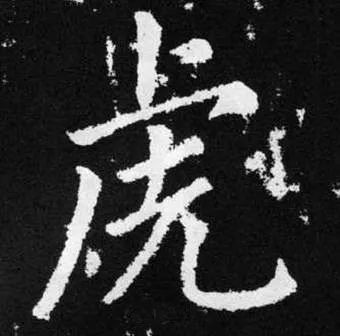

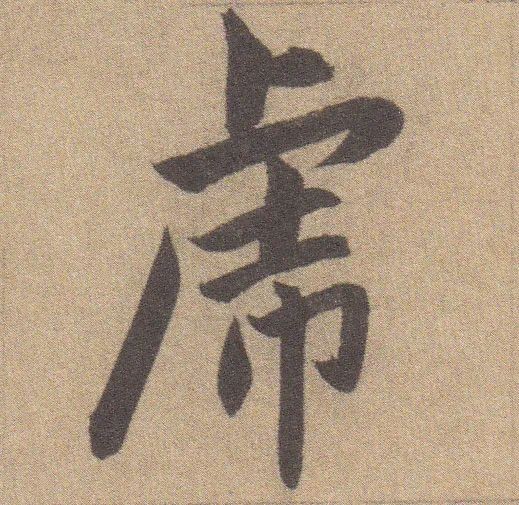

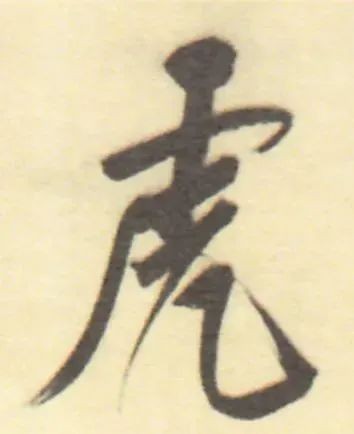

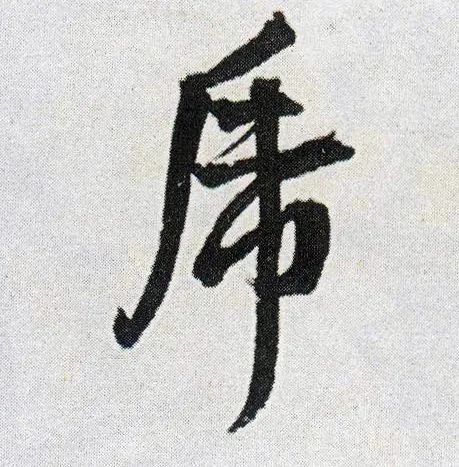

楷书

唐 颜真卿《麻姑仙坛记》

唐 颜真卿《 臧怀恪碑》

元 赵孟頫《张留孙碑》

元 赵孟頫《淮云院记》

明 董其昌《乐毅论》

清 赵之谦《楷书南唐四百九十六字册》

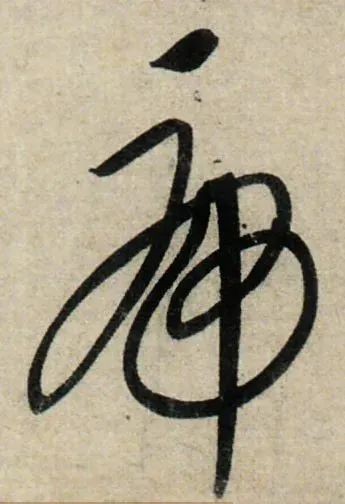

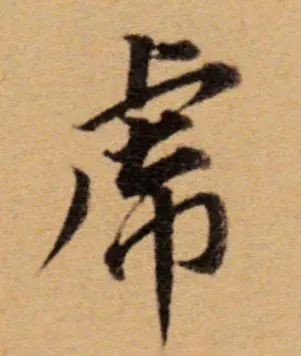

行书

宋 苏轼

元 赵孟頫《前后赤壁赋》

元 赵孟頫《续千字文》

明 祝允明《归田赋》

明 董其昌

明 王铎

还有更多

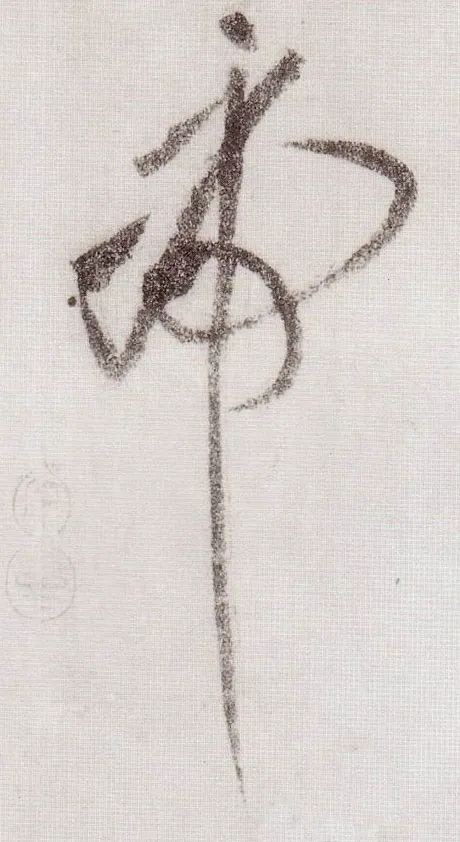

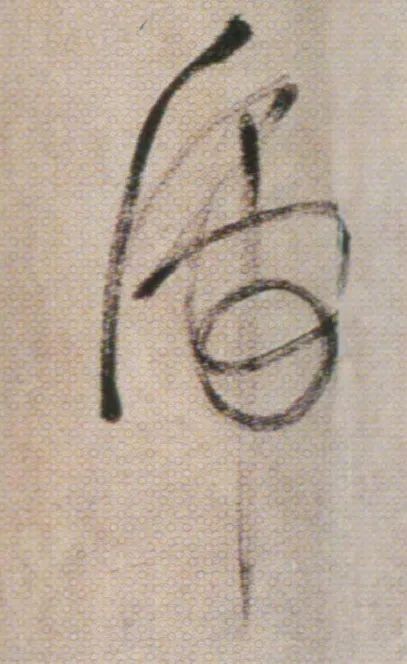

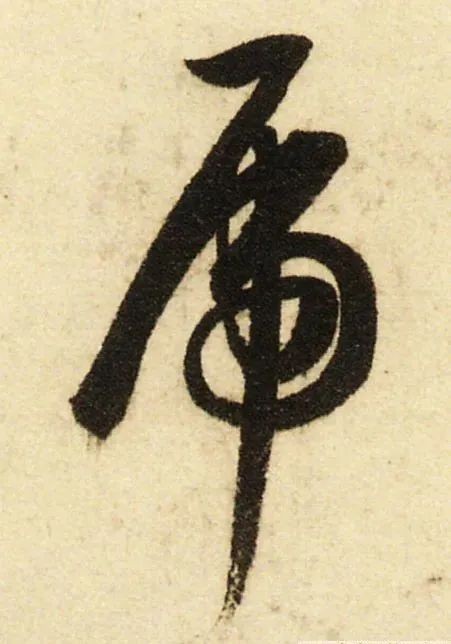

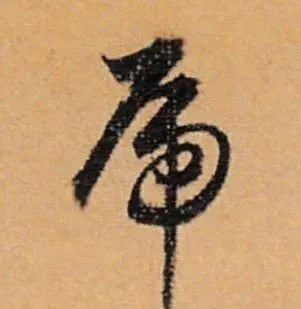

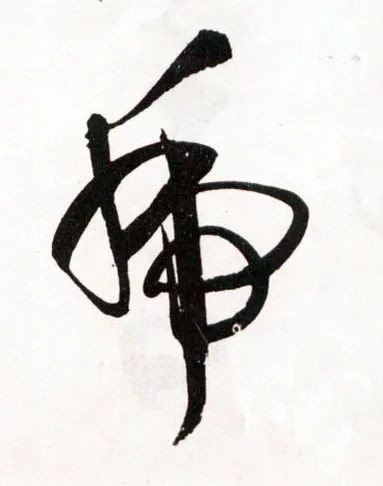

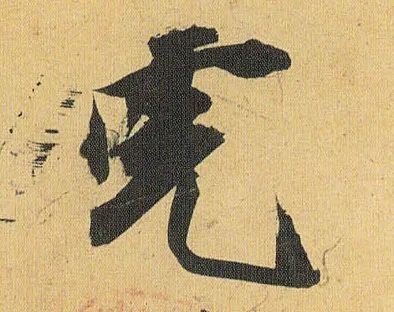

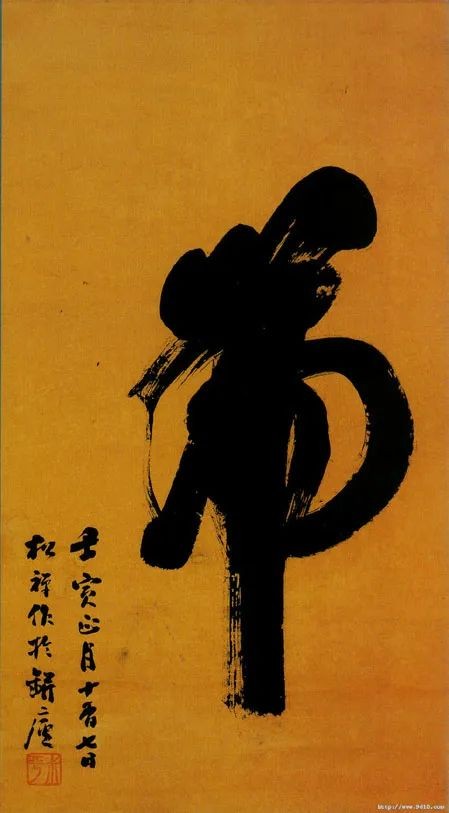

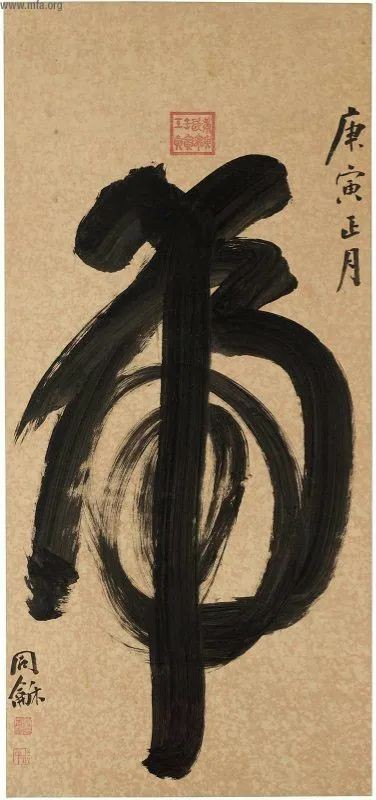

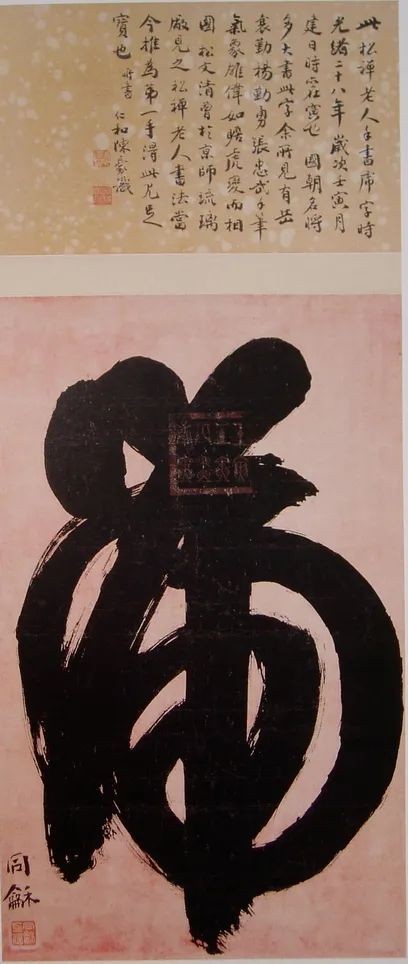

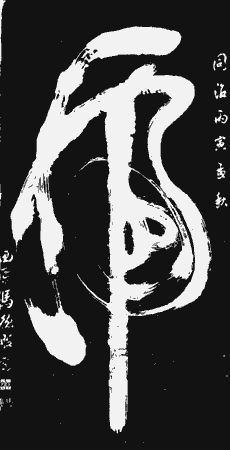

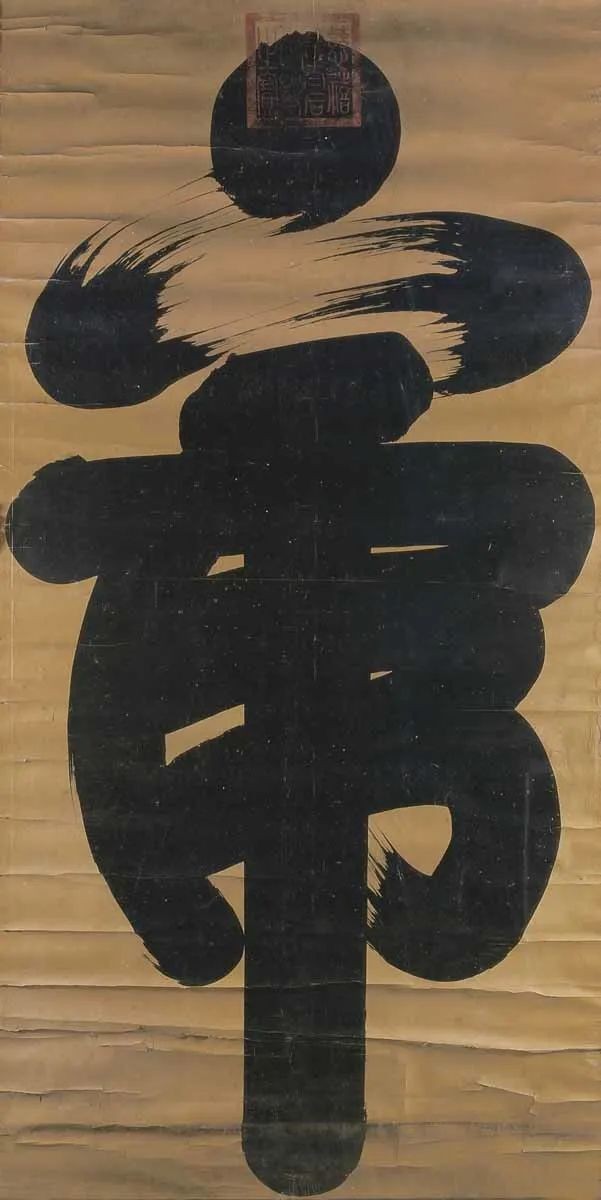

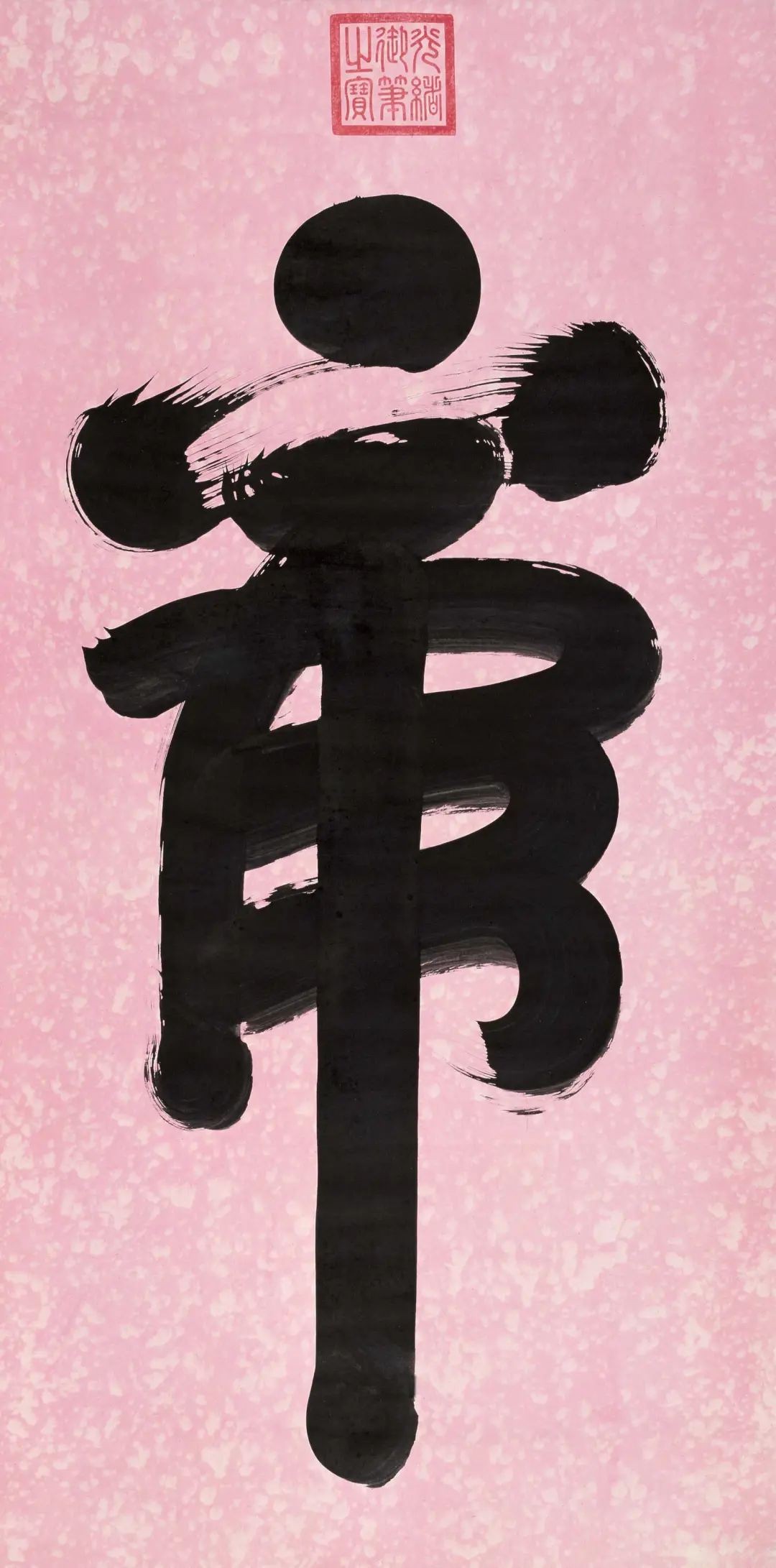

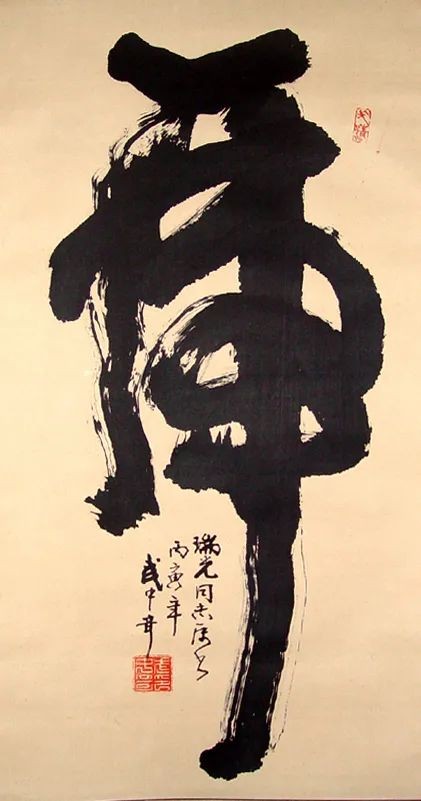

经常有人提到,“一笔虎”。就是一笔连下来写完整个“虎”字。其实就是草书“虎”演绎而来的。最有名气的当属清代翁同龢的一笔虎,整幅中堂一笔虎,笔底虎虎有生气,仿佛可见作者脱巾挥毫时的激昂神情。

在中国文字和书法的演变发展过程中,“虎”字有许多种不同的写法和形态。一笔“虎”是古“乕”字的草写,保留了虎字象形的特点,字形似虎上山,回首长啸,虎头、虎口、虎腿依稀可见。

清 翁同龢 榜书“虎” 纵53cm 横30cm

清 翁同龢 榜书“虎” 纵144.2cm 横65.5cm

清 翁同龢 榜书“虎”

翁同龢(1830~1904),江苏常熟人。

清代书法家。

字叔平,号松禅。

因属虎,中年以后常大书“虎”字以自励。

清 马德昭《一笔虎字》(西安碑林博物馆)

清 慈禧 一笔虎 镜心(北京翰海2006 )

清 光绪帝 “虎” 立轴(中国嘉德 2005)

近现代 武中奇

—END—

-

- 民国军阀之湖北鄂军夏斗寅

-

2025-08-27 11:28:35

-

- 福建美女方晓红:被执行注射死刑,被按执行床前,向狱警深深鞠躬

-

2025-08-27 11:26:20

-

- 一位士官生家长叙说:儿子两年报考士官生,其经历精彩跌宕有助益

-

2025-08-27 11:24:05

-

- 木工始祖鲁班,发明许多工具和机械,造福人类

-

2025-08-27 11:21:49

-

- 十部高分电影里的50句励志经典语录

-

2025-08-27 11:19:34

-

- 女演员袁茵今如何?嫁大 20 岁侯耀文婚内出轨,55 岁与女儿似姐妹

-

2025-08-27 11:17:19

-

- 2006年,孙俪资助4年的“白眼狼”向海清,已经走上不归路

-

2025-08-26 08:01:44

-

- 《东进序曲》(1962)

-

2025-08-26 08:00:04

-

- 温玉娟个人简历揭秘,从演员到商界的华丽转身

-

2025-08-26 07:59:28

-

- 台湾四小天王一个比一个红,然而最后都被刘德华抢去风头

-

2025-08-26 07:57:48

-

- 你知道什么是大三元镜头,什么是小三元镜头吗

-

2025-08-26 07:55:32

-

- 关于抚仙湖神秘的传说有哪些?你最想了解哪个?

-

2025-08-26 07:53:16

-

- 《风筝》的原型是谁?

-

2025-08-26 07:51:01

-

- 钟鸣,进入几十家医院“红区”

-

2025-08-26 07:48:46

-

- 人类灭绝已成定局?科学家揭露人类灭绝日期,我们真的束手无策吗

-

2025-08-26 07:46:31

-

- 林允儿个人资料简介 林允儿整容前后对比照

-

2025-08-26 07:44:16

-

- 警校报考政策最新:2025年报考条件+体检要求

-

2025-08-26 07:42:01

-

- 闲话陈寒柏

-

2025-08-26 07:39:46

-

- 昔日玉女变白发!吴倩莲消失18年街拍:不染不藏的人生下半场

-

2025-08-26 07:37:31

-

- 《发现非遗之美》——伽倻琴

-

2025-08-26 07:35:16

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推 西藏四大圣湖是哪几个 西藏的三大圣湖是哪些

西藏四大圣湖是哪几个 西藏的三大圣湖是哪些