中国为什么禁止安乐死?

中国为什么禁止安乐死?

引言

一、安乐死的定义与分类

安乐死,作为一个复杂且极具争议的议题,通常被划分为主动安乐死(积极安乐死)和被动安乐死(消极安乐死)两大类型。主动安乐死是指采取积极措施,如使用药物等手段,直接结束患者生命;被动安乐死则是通过停止或放弃维持生命的治疗措施,让患者自然死亡。同时,依据患者意愿,安乐死又可分为自愿安乐死与非自愿安乐死。在全球范围内,安乐死的法律地位呈现出显著差异。荷兰、比利时等国家通过立法使安乐死合法化,为特定情形下的安乐死行为提供了法律依据,但在大多数国家,安乐死仍然被严格禁止,中国便是其中之一。

二、问题的提出

中国现行法律明确禁止安乐死,这一法律规定背后蕴含着深厚的法理依据以及复杂的社会背景,值得深入剖析。从刑法学角度,安乐死行为与刑法中关于生命权保护以及故意杀人罪的规定存在何种关联?在伦理学层面,如何看待安乐死与传统道德观念、生命伦理原则之间的冲突?从社会学视角出发,安乐死合法化又会对社会结构、家庭关系以及公众观念产生怎样的影响?本文将从刑法学、伦理学、社会学等多维度展开分析,探究中国禁止安乐死的原因,并提出自己的观点。

伦理与道德考量

一、生命神圣论与儒家伦理

学者李银河指出,生命尊严具有不可侵犯性,安乐死的实施可能会削弱人们对生命的敬畏之心。生命神圣论认为,生命本身具有至高无上的价值,无论处于何种状态,都不应被人为地提前终结。在中国,儒家思想长期占据主导地位,其倡导的“仁爱”与“孝道”观念,强调生命的至高价值。“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”,这种观念深入人心,使得安乐死在传统伦理框架下难以找到立足之地,与传统伦理存在明显冲突。

二、道德滑坡风险

安乐死合法化存在引发道德滑坡的潜在风险。一旦安乐死被允许,可能会逐渐模糊生命价值的界限,导致对弱势群体,如老年人、残疾人等生命权的侵害。张明楷教授强调,法律应当发挥防止道德滑坡的作用,避免安乐死被滥用。在缺乏严格监管和明确界限的情况下,安乐死可能会从最初的自愿、特定情形下的行为,演变为非自愿、随意的生命终结方式,严重威胁到社会的道德底线和公民的基本权利。

三、患者自主权与伦理困境

患者自主权是支持安乐死的重要依据之一,但这一权利是否足以支撑安乐死的实施,仍存在诸多争议。在疾病的巨大痛苦下,患者的决策是否完全出于自愿,是否受到外界因素的影响,如经济压力、家庭期望等,都需要深入考量。患者在极端痛苦的状态下,其认知和判断能力可能会受到影响,难以做出完全理性的决策。此时,如何在尊重患者自主权与保障生命权之间找到平衡,成为一个亟待解决的伦理困境。

中国刑法为什么禁止安乐死

一、生命权的刑法保护

何华辉教授认为,生命权是最高法益,刑法通过设立禁止杀人罪等条款,对生命权予以绝对保护。生命权是公民最基本的权利,是其他一切权利的基础。刑法的目的在于维护社会秩序,保障公民的合法权益,而生命权的保护则是刑法的核心任务之一。安乐死,尤其是主动安乐死,涉及主动结束生命的行为,这与刑法保护生命权的宗旨背道而驰,严重违背了刑法的基本价值取向。

二、安乐死与故意杀人罪的界限

中国《刑法》第232条明确规定了故意杀人罪,安乐死是否构成故意杀人,在刑法学界和司法实践中一直存在争议。学者陈兴良指出,安乐死虽出发点可能是善意的,旨在减轻患者的痛苦,但从行为构成要件来看,其符合故意杀人罪的构成要件。安乐死中主动结束他人生命的行为,在客观上表现为非法剥夺他人生命,主观上也存在故意的心理状态,与故意杀人罪的构成特征高度相似。

三、安乐死法律实施难题

安乐死合法化会带来一系列法律实施难题。如何准确界定“无法治愈的痛苦”,这在医学和法律层面都缺乏明确统一的标准。不同的疾病、不同的患者对痛苦的感受和承受能力各不相同,难以制定出一个普适性的判断标准。在司法实践中,由于缺乏明确的法律依据和严格的操作规范,难以避免滥用和误判的风险,可能导致冤假错案的发生,损害法律的权威性和公正性。

医疗与安全考量

一、医疗伦理的挑战

张文宏教授认为,医生的职责是救死扶伤,这是医疗行业的核心价值和基本伦理准则。医生的使命是运用专业知识和技能,尽最大努力治疗疾病、挽救生命,而不是参与结束患者生命的行为。安乐死一旦合法化,可能会破坏医患之间的信任关系,使患者对医生的治疗动机产生怀疑,进而导致整个医疗伦理体系的崩塌,动摇医疗行业的根基。

二、误诊与滥用的风险

医学诊断存在一定的不确定性,误诊的情况时有发生。如果在误诊的情况下实施安乐死,将会导致不可挽回的后果,剥夺患者可能康复的机会。安乐死还可能被滥用,成为某些人逃避医疗责任或家庭负担的工具。一些医疗机构可能为了节省医疗资源或避免医疗纠纷,而诱导患者选择安乐死;一些家庭可能为了减轻经济压力或逃避赡养义务,而强迫患者接受安乐死。

三、医疗资源的分配问题

安乐死合法化可能会掩盖医疗资源分配不均的问题。在当前医疗资源有限且分布不均衡的情况下,一些患者可能因为无法获得足够的医疗资源而选择安乐死,这并非是真正意义上的自愿选择,而是无奈之举。解决患者的痛苦,应从优化医疗资源配置、提高医疗服务水平等方面入手,而不是通过安乐死来逃避问题。

社会与文化影响

一、家庭结构与孝道文化

费孝通在《乡土中国》中指出,中国家庭以血缘为核心,强调家庭成员之间的责任与义务。在传统的家庭观念中,子女对父母负有赡养和照顾的责任,孝道文化深入人心。安乐死可能会被视为子女逃避赡养责任的手段,冲击传统的孝道文化,破坏家庭关系的和谐稳定。这种观念的转变可能会引发一系列社会问题,如老年人的养老保障、家庭矛盾的激化等。

二、社会观念的接受度

中国社会对死亡的认知仍以“自然死亡”为主,这种传统观念深入人心。安乐死与传统观念存在较大冲突,公众对安乐死的接受度较低。法律作为社会秩序的维护者,需要考虑社会的稳定性和公众的接受程度。如果在社会观念尚未转变的情况下贸然使安乐死合法化,可能会引发社会的不稳定,导致公众对法律的质疑和抵触。

三、对弱势群体的潜在威胁

安乐死合法化可能会加剧对老年人、残疾人等弱势群体的歧视。在社会资源分配不均、社会保障体系不完善的情况下,这些弱势群体可能会因为经济压力、社会偏见等因素,而被迫选择安乐死,甚至可能出现非自愿安乐死的情况。这将严重侵犯弱势群体的生命权和基本人权,违背社会公平正义的原则。

国际比较与借鉴

一、荷兰与比利时的经验

荷兰和比利时是安乐死合法化的先驱国家,其在安乐死合法化方面设定了严格的条件,如患者必须是患有无法治愈的疾病、处于无法忍受的痛苦之中、自愿且反复提出安乐死请求等。尽管如此,两国在安乐死合法化后,仍然出现了一些滥用和伦理争议的问题。例如,存在对患者自主意愿判断不准确、安乐死适用范围逐渐扩大等情况。Peter Singer在《实用伦理学》中提出,安乐死合法化需建立在完善的伦理和法律框架之上,这为中国提供了重要的参考。

二、中国的特殊国情

中国医疗资源分布不均,城乡之间、地区之间存在较大差距。在一些偏远地区,医疗设施简陋,医疗技术水平有限,患者难以获得及时有效的治疗。同时,中国的社会保障体系尚不完善,尤其是在农村和贫困地区,医疗保障水平较低,患者的医疗负担较重。在这种情况下,安乐死合法化可能会引发更多的社会问题,进一步加剧社会矛盾。中国法律需要在保护生命权与尊重患者自主权之间找到平衡,根据自身国情制定合理的政策。

本作者观点

我一直强调法律应防止道德滑坡避免安乐死滥用。

在当下中国即便设置严格条件使安乐死合法化,基于复杂的社会环境和人性的多面性,监管难度极大。例如在一些涉及利益的场景中,很难保证安乐死不会被恶意利用。从社会整体的价值观来看,目前社会对生命的敬畏感仍需进一步巩固,若此时开放安乐死,可能在无形之中削弱这种敬畏,引发一系列难以预估的后果。所以在未来很长一段时间内,维持安乐死禁止的现状,将重点放在提升医疗保障与人文关怀上,才是更符合中国国情的选择 。

最后如果你觉得这篇内容有用的话,别忘了点赞、收藏和分享。我是kong励志于让更多人了解法律知识!

下一篇:国产剧推荐:12部冷门高质量,好看的谍战剧

-

- 斯大林的十个冷知识

-

2025-10-01 22:36:30

-

- 神秘奇书《鲁班书》

-

2025-10-01 22:34:16

-

- 厦门婚纱照哪家好?厦门婚纱摄影工作室排名与推荐

-

2025-10-01 22:32:01

-

- 雨中图片大全

-

2025-10-01 05:35:20

-

- 油条别再买着吃了,教你传统老配方,出锅蓬松酥脆,全家人超爱吃

-

2025-10-01 05:33:04

-

- 推荐8部杨幂参演的好看电影,你看过哪几部?哪部最好看?

-

2025-10-01 05:30:49

-

- 四川冬天8个最值得去打卡的地方

-

2025-10-01 05:28:33

-

- 叛军攻入叙利亚,俄罗斯伊朗分身乏术,对中国来说,是个绝佳机会

-

2025-10-01 05:26:18

-

- 蒙牛市值为什么比不过伊利

-

2025-10-01 05:24:03

-

- 撩不动的女人,大多有这3个明显特征!

-

2025-10-01 05:21:47

-

- 苦尽甘来,五福临门,鸿运当头,赚大钱发大财顺风顺水的3大生肖

-

2025-10-01 05:19:32

-

- 开一个菜鸟驿站到底赚不赚钱?

-

2025-10-01 05:17:16

-

- 江郎山:雄奇冠天下,秀丽甲东南

-

2025-10-01 05:15:01

-

- 红动齐鲁丨孟良崮战役:以弱胜强的关键胜利

-

2025-10-01 05:12:45

-

- 电影《狄仁杰》一部展现人性光辉与权力斗争的史诗巨作。

-

2025-10-01 05:10:30

-

- 打造最优秀的民办高中!青岛五十八中西海岸分校今年正式招生,招收240人

-

2025-10-01 05:08:15

-

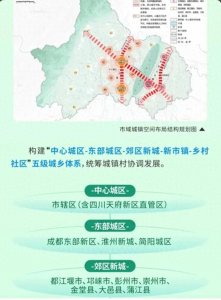

- 成都东部新区还没弄明白,东部城区又来了,好复杂的简阳

-

2025-10-01 05:05:59

-

- 撤县设区目标将激发宾县发展活力

-

2025-10-01 05:03:44

-

- 朝令夕改的通知,任性傲慢的权力

-

2025-10-01 05:01:28

-

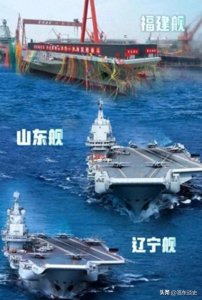

- 中国航母已有两艘服役,正在建设的福建舰航母,会被分到哪个战区

-

2025-10-01 04:59:12

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推 武汉17中上演教室门(武汉十七中教室门事件图)

武汉17中上演教室门(武汉十七中教室门事件图)