汉末大军阀袁术为什么不是东汉朝廷官方任命的“州牧”?

汉末大军阀袁术为什么不是东汉朝廷官方任命的“州牧”?

在188年,东汉朝廷面临着内忧外患的严峻局面。内忧主要来自于朝廷内部的腐败和权力斗争,外患则是边疆的民族冲突和频繁的自然灾害。为了应对这些挑战,朝廷决定实施一项重大的政策变革——"废史立牧"。这一政策的核心是废除原有的州刺史制度,改由州牧来统领一州的军事、政治和经济事务。

州牧的选拔通常是根据个人的才能、功绩和背景。许多州牧在成为州牧之前,已经在朝廷或地方担任过要职,积累了丰富的政治和军事经验。他们中的一些人,如曹操、刘备、孙权等,后来成为了三国时期的重要人物。州牧的权力虽然大,但他们也需要面对来自朝廷和其他州牧的制约。朝廷为了平衡各州牧的势力,会通过任命亲信或通过政治联姻等方式来牵制他们。

在"废史立牧"政策实施后,一些州牧开始积极扩展自己的势力范围。他们通过招兵买马、加强军事训练、发展地方经济等手段,逐渐建立起强大的私人武装力量。这些州牧之间的竞争和合作,进一步加剧了汉末的政治动荡。在一些地区,州牧甚至与地方豪强勾结,形成了一种半独立的势力。

同时,州牧的设立也带来了一些积极的影响。一些有能力的州牧在任内推行了一系列改革措施,如减轻赋税、兴修水利、发展农业等,有效地提高了地方的经济水平和民众的生活水平。这些措施在一定程度上缓解了社会矛盾,也为后来的三国鼎立局面奠定了一定的基础。

然而,随着时间的推移,州牧之间的矛盾和冲突日益加剧。一些州牧为了扩大自己的势力,不惜发动战争,导致地方百姓饱受战乱之苦。这种局面最终导致了东汉朝廷的进一步衰弱,也为三国时期的分裂和混战埋下了伏笔。

总的来说,"废史立牧"政策是东汉朝廷在特定历史背景下的一种应急措施。它在一定程度上加强了对地方的控制,但也带来了一系列问题,如军阀割据、地方势力的膨胀等。这一政策的实施,对汉末乃至三国时期的历史进程产生了深远的影响。

州刺史的选拔通常非常严格,要求候选人具有较高的政治素养和道德品质。他们需要通过朝廷的考核,证明自己的能力和忠诚。一旦被任命为州刺史,他们将获得一定的权力,包括对地方官员的监督权、建议权和弹劾权。州刺史的职责不仅限于监察,还包括对地方政策的执行和地方事务的处理。

与州刺史地位相当的太守和国相,分别负责郡和国的行政管理。太守是郡的最高行政长官,负责地方的财政、司法、军事等事务。国相则是诸侯国的最高行政长官,其职责与太守类似,但更多地涉及到诸侯国的内部事务。尽管太守和国相的秩禄与州刺史相同,但他们的权力和影响力却因地区和个人能力的差异而有所不同。

在东汉时期,州刺史、太守和国相之间的权力关系错综复杂。州刺史虽然有监督权,但他们的权力并不总是能够完全制约太守和国相。有时,太守和国相会利用自己的地缘优势和人脉关系,与州刺史进行权力斗争。这种斗争不仅影响了地方的治理效率,也加剧了朝廷与地方之间的矛盾。

然而,州刺史在维护地方治安和秩序方面的作用不容忽视。他们在处理地方事务时,往往能够采取更为灵活和有效的措施。一些州刺史在任内推行了一系列改革措施,如减轻赋税、兴修水利、发展农业等,有效地提高了地方的经济水平和民众的生活水平。这些措施在一定程度上缓解了社会矛盾,也为后来的政治稳定奠定了基础。

总的来说,州刺史、太守和国相在东汉时期的政治体系中扮演着重要的角色。他们的权力和职责虽然在一定程度上受到限制,但他们在地方治理和社会发展中的作用不容忽视。随着东汉朝廷的衰弱和地方势力的崛起,州刺史的权力和地位逐渐发生了变化,这一变化对东汉乃至整个中国历史的发展产生了深远的影响。

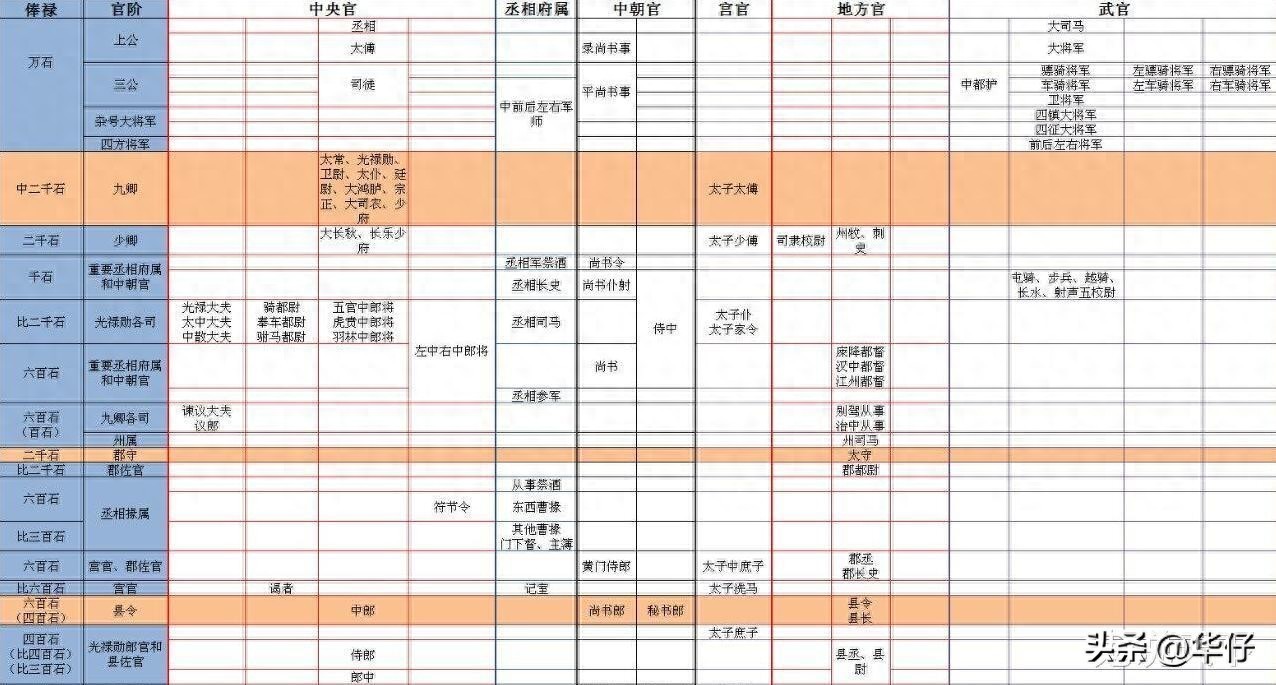

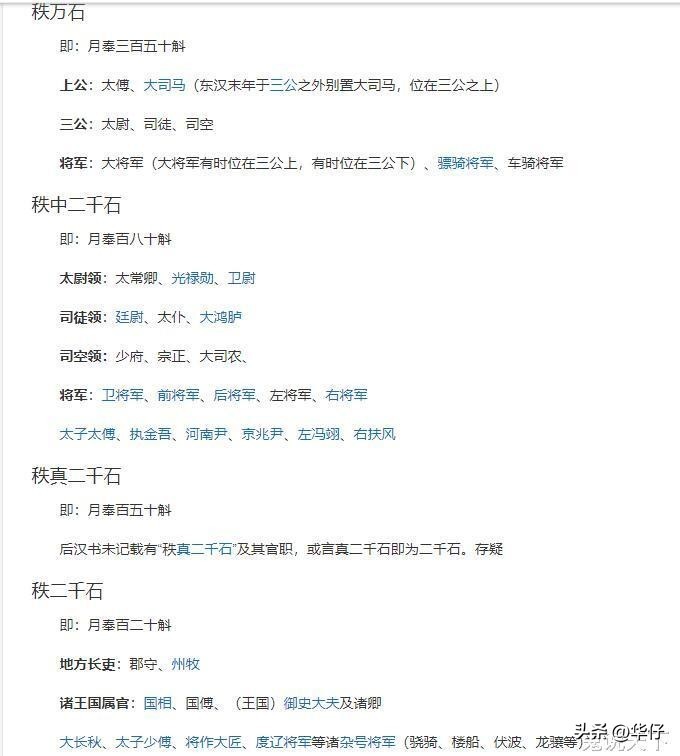

东汉时期,官职体系中有一个明确的等级划分,其中"秩二千石"是一个重要的分界线。在这一时期,官员的秩禄不仅代表了他们的经济待遇,更是其社会地位和政治影响力的象征。"秩二千石"的官员通常被视为高级官员,他们拥有较高的政治地位和较为丰厚的俸禄。然而,这一级别的官员通常不再出任或兼任州刺史或州牧,这主要是因为州刺史和州牧的职责与他们的政治地位并不完全匹配。

曹操是东汉末年著名的政治家、军事家,也是三国时期魏国的奠基人。他在政治和军事上都有卓越的才能,通过一系列的战争和政治手段,逐渐扩大了自己的势力范围。在曹操时期,他开始打破"秩二千石"官员不再出任州刺史或州牧的惯例,提拔了一些高级官员担任这些职位。

总的来说,东汉时期"秩二千石"官员不再出任州刺史或州牧的惯例,反映了当时官僚体系的等级划分和政治格局。曹操时期对这一惯例的打破,不仅是对传统束缚的挑战,也是对政治格局的一次重大调整。这一变化对东汉末年乃至整个中国历史的发展产生了深远的影响,值得我们深入探讨和思考。

189年,东汉末年的政治局势愈发动荡,董卓作为权倾朝野的权臣,其一举一动都牵动着朝廷内外的神经。在这一年,董卓表奏袁术为后将军,秩禄为"秩中二千石"。这一任命在当时的政治背景下显得尤为引人注目。"秩中二千石"的秩禄虽然比州刺史高两级,但根据不成文的惯例,袁术并不能因此出任州牧。

袁术出身于东汉末年的名门望族,家族显赫,本人也颇具野心和才能。后将军一职在当时是极为重要的军事职位,通常由皇帝亲自任命,负责统领一部分军队,维护国家的军事安全。董卓提拔袁术为后将军,一方面是看中了袁术的军事才能和家族背景,另一方面也是希望通过这种方式拉拢和控制袁术,巩固自己的权力。

然而,尽管袁术的秩禄提升,但根据当时的不成文惯例,他并不能出任州牧。这一惯例的形成有着深刻的历史和文化背景。在东汉时期,州牧的职责是监察地方官员,维护地方的治安和秩序,同时还要负责地方的行政管理和司法审判。州牧的权力极大,他们可以调动地方军队,征税,甚至在一定程度上影响朝廷的决策。因此,州牧的任命通常需要经过严格的选拔和审查,以确保其忠诚和能力。

在当时的政治环境下,州牧的任命往往受到各种因素的影响,如家族背景、个人能力、政治立场等。袁术虽然出身显赫,但其家族在朝廷中的影响力并不如董卓,因此董卓并不希望袁术出任州牧,从而削弱自己在地方的控制力。此外,袁术本人的野心和政治立场也使得董卓对他保持警惕,担心他一旦出任州牧,可能会借助地方势力挑战自己的权威。

董卓的这一做法在当时的政治格局中引发了广泛的讨论和争议。一方面,袁术的支持者认为,袁术的才能和家族背景使他完全有资格出任州牧,董卓的做法是出于对权力的过度控制和对袁术的打压。另一方面,董卓的支持者则认为,州牧的任命需要综合考虑多种因素,不能仅仅依据秩禄的高低来决定。董卓的做法是为了维护朝廷的稳定和地方的秩序,防止地方势力的过度膨胀。

这一事件也反映了东汉末年政治斗争的复杂性和激烈性。权力的争夺和利益的博弈在这一时期表现得尤为明显。董卓通过提拔袁术为后将军,试图在军事上控制和利用袁术,同时也通过限制其出任州牧,防止其在地方上形成过大的影响力。这种权力的平衡和控制在当时的政治环境中显得尤为重要。

总的来说,189年董卓表奏袁术为后将军的事件,不仅是一次简单的人事任命,更是一次深刻的政治斗争。它反映了东汉末年政治格局的复杂性和多变性,也揭示了权力争夺和利益博弈的激烈程度。这一事件对当时的政治局势产生了深远的影响,也为后来的历史发展埋下了伏笔。

袁术,作为东汉末年的一位重要人物,虽然在政治斗争中遭遇挫折,被迫逃离至南阳,但他并未放弃自己的政治抱负。在那个动荡的时代,袁术的后将军职位成为了他政治身份的象征,也是他东山再起的资本。尽管身处逆境,袁术依然保持着自己的官职,这也意味着他始终没有被正式任命为州牧。

在东汉末年,州牧的职位不仅是地方行政长官,更是掌握实际军政大权的关键角色。袁术虽然拥有后将军的头衔,但未能获得州牧的职位,这无疑限制了他在政治舞台上的发挥空间。在当时的政治格局中,州牧的任命往往受到多方势力的角逐和影响,袁术未能成为州牧,也反映出他在政治斗争中的不利地位。

逃至南阳后,袁术并未放弃自己的政治理想和抱负。他利用自己的影响力和资源,积极联络当地的豪强和士族,试图在南阳建立起自己的势力基础。同时,他也通过各种渠道与外界保持联系,密切关注朝廷和其他地方势力的动向,寻找重返政治舞台的机会。

袁术的这一选择,体现了他作为一位政治家的韧性和智慧。他明白,只有保持自己的政治身份和影响力,才有可能在复杂的政治斗争中找到突破口。尽管未能成为州牧,袁术并没有因此而气馁,反而更加积极地寻求机会,以期在适当的时机重返政治舞台。

在南阳期间,袁术的行动和举措也引起了其他政治势力的关注。一些地方豪强和士族出于对袁术家族背景和个人能力的认同,开始向他靠拢,希望能够借助袁术的力量来提升自己的地位和影响力。同时,袁术也通过各种手段,如联姻、结盟等方式,来巩固和扩大自己的势力范围。

然而,袁术的行动并非一帆风顺。他的政治野心和行动引起了其他势力的警惕和反对。在那个群雄割据的时代,任何一位有野心的政治家都可能成为他人的威胁。袁术在南阳的行动,无疑触动了一些势力的利益,使得他在政治斗争中面临着更多的挑战和困难。

尽管如此,袁术并未放弃自己的政治理想。他继续在南阳积极经营,通过各种手段来增强自己的实力和影响力。他深知,在那个动荡的时代,只有不断增强自己的实力,才有可能在政治斗争中站稳脚跟,甚至实现自己的抱负。

袁术的经历,是东汉末年政治斗争的一个缩影。他的故事告诉我们,在那个充满变数和机遇的时代,即使是身处逆境,只要有坚定的信念和不懈的努力,就有可能找到突破困境的机会。袁术虽未能成为州牧,但他的政治生涯和行动,无疑为那个时代的政治斗争增添了一抹亮色。

袁术,东汉末年的一位重要人物,在政治舞台上扮演着复杂多变的角色。他出身名门,有着显赫的家世背景,但随着东汉末年政治局势的动荡,他的命运也随之起伏。在逃至南阳后,袁术并未放弃自己的政治野心,他自称"扬州刺史"和"徐州伯",试图通过这种方式来提升自己的政治地位和影响力。

然而,这些头衔并未得到东汉朝廷的承认,实际上属于伪号。在当时,朝廷对于地方官职的任命有着严格的规定和审查机制,任何未经朝廷正式任命的官职都被视为非法。袁术的这一行为,无疑是对朝廷权威的挑战,也是他个人野心的一种表现。

自称"扬州刺史"和"徐州伯"的袁术,试图通过这种方式来巩固和扩大自己的势力范围。扬州和徐州在当时是经济繁荣、人口众多的地区,控制这些地区对于任何一位有野心的政治家来说都具有重要的战略意义。袁术通过自称这些头衔,希望能够吸引更多的支持者和追随者,增强自己的政治实力。

但是,袁术的这一做法也引起了其他政治势力的警惕和反对。在当时的政治格局中,各地的军阀和豪强都在争夺地盘和权力,袁术的伪号行为被视为对现有秩序的破坏。一些地方势力甚至联合起来,反对袁术的野心,试图维护自己的利益和地位。

袁术的伪号行为,也反映出东汉末年政治斗争的复杂性和残酷性。在那个群雄割据的时代,任何一位有野心的政治家都可能成为他人的威胁。袁术的行为,无疑是在政治斗争中的一种冒险,他试图通过这种方式来改变自己的不利地位,寻求突破和发展的机会。

尽管袁术的伪号行为并未得到朝廷的承认,但他的这一举动在一定程度上也反映了他的政治智慧和策略。他明白,在那个动荡的时代,只有不断寻求机会,才有可能在政治斗争中获得成功。袁术通过自称这些头衔,试图在政治舞台上重新定位自己,寻找新的发展机遇。

袁术的故事,是东汉末年政治斗争的一个缩影。他的经历告诉我们,在那个充满变数和机遇的时代,即使是身处逆境,只要有坚定的信念和不懈的努力,就有可能找到突破困境的机会。袁术虽未能得到朝廷的承认,但他的政治生涯和行动,无疑为那个时代的政治斗争增添了一抹亮色。他的故事,也为我们提供了一个观察和理解东汉末年政治斗争的窗口,让我们更加深入地了解那个时代的复杂性和多样性。

-

- 北京德云社演员名单及照片整理(最全,值得收藏)

-

2025-10-12 02:36:15

-

- 1999年“首富”牟其中入狱,妻子坚决离婚,小姨子却自愿陪伴至今

-

2025-10-12 02:34:00

-

- “真正的T-90坦克”,性能更加先进,为何却惨遭淘汰?

-

2025-10-12 02:31:45

-

- 她19岁嫁人,活到了106岁,将13个儿女供成博士,一儿子闻名世界

-

2025-10-12 02:29:30

-

- 《金婚》播出14年,7位主演“戏如人生”,家家有本难念的经

-

2025-10-12 02:27:15

-

- 中国市值最高的10家上市公司,工商第四,第一市值高达2.8万亿元

-

2025-10-12 02:25:00

-

- 淘宝运营——无工作经验新手电商运营面试技巧(通用篇)

-

2025-10-12 02:22:45

-

- 自贡市第四人民医院:护航盐都百姓,救治急危重症显“硬核实力”

-

2025-10-12 02:20:29

-

- 实尾岛事件:韩国特种兵奉命前往朝鲜行刺,却杀向青瓦台

-

2025-10-12 02:18:15

-

- 马云想干啥?

-

2025-10-12 02:16:00

-

- 理论周刊|周文:加快建构中国自主的经济学知识体系,要把握好两个关键

-

2025-10-12 02:13:45

-

- “戏精导演”王永泉:与初恋妻子双向奔赴39年,带着儿子一起拍戏

-

2025-10-12 02:11:30

-

- 射程1.5万公里,足以覆盖美全境,朝鲜的洲际导弹有多厉害?

-

2025-10-12 02:09:15

-

- 东北“地下市长”黑老大乔四,强行霸占24位女星,91年被判死刑!

-

2025-10-12 02:07:00

-

- 王者荣耀下一个变异英雄揭秘:你准备好迎接挑战了吗?

-

2025-10-11 05:43:28

-

- 深圳旅拍婚纱照哪家好、哪家靠谱?深圳婚纱摄影排行榜,

-

2025-10-11 05:41:13

-

- 让黄药师叫苦的天罡北斗阵,有谁能破?放眼金书,仅此5人

-

2025-10-11 05:38:58

-

- 南派三叔:《盗墓笔记》

-

2025-10-11 05:36:43

-

- 民国滇系军阀主要派系一览表

-

2025-10-11 05:34:28

-

- 酷玩视频互动社区 聚集潮流运动牛人

-

2025-10-11 05:32:13

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推

15本男主占有欲强的宠文小说推荐,《深渊女神》一生推 武汉17中上演教室门(武汉十七中教室门事件图)

武汉17中上演教室门(武汉十七中教室门事件图)